破圈营销显实力,东鹏饮料斩获第十六届虎啸奖多项殊荣

破圈营销显实力,东鹏饮料斩获第十六届虎啸奖多项殊荣

破圈营销显实力,东鹏饮料斩获第十六届虎啸奖多项殊荣潮新闻 记者 周林怡 林晓晖(línxiǎohuī) 通讯员 王禹

见到熊蓉是在浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心(zhōngxīn),一间名叫“桑尼”的会议室里。

眼前这位(zhèwèi)女科学家说话轻声细语,会在聊起科幻电影时眼睛倏然亮起,“电影《我,机器人》里的‘桑尼’,是我理想中机器人的终极形态(xíngtài)。”也(yě)会有些难为情地(dì)坦言自己不擅长体育运动,“我可没机器人那么能打——我体育差得很。”

这一切,都很难让人把她(tā)和叱咤国际赛场的(de)“机器人足球女教头”联系起来。

熊蓉和机器人(jīqìrén)结缘已有25年。2000年,她带(dài)着仅有的(de)3个学生在浙江大学(zhèjiāngdàxué)“从零(líng)起步”,从研制出浙大第一代足球机器人,到率队在世界机器人大赛上捧起冠军奖杯。此后,她又率先转向机器人的落地应用领域,团队最新产品“领航者2号”人形机器人,通用高精度操作能力达到全球领先水平。

人形机器人,作为一个高度不稳定的(de)系统,需要通过平衡控制找到一种“相对稳态(wěntài)”。这正如熊蓉的科学旅程,在冒险(màoxiǎn)与试错之间,在周遭的热闹与原始的追寻之间,始终保持着内心的“相对稳态”。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

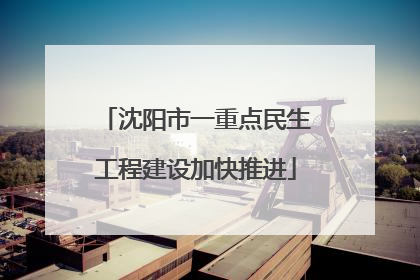

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

潮新闻 记者 周林怡 林晓晖(línxiǎohuī) 通讯员 王禹

见到熊蓉是在浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心(zhōngxīn),一间名叫“桑尼”的会议室里。

眼前这位(zhèwèi)女科学家说话轻声细语,会在聊起科幻电影时眼睛倏然亮起,“电影《我,机器人》里的‘桑尼’,是我理想中机器人的终极形态(xíngtài)。”也(yě)会有些难为情地(dì)坦言自己不擅长体育运动,“我可没机器人那么能打——我体育差得很。”

这一切,都很难让人把她(tā)和叱咤国际赛场的(de)“机器人足球女教头”联系起来。

熊蓉和机器人(jīqìrén)结缘已有25年。2000年,她带(dài)着仅有的(de)3个学生在浙江大学(zhèjiāngdàxué)“从零(líng)起步”,从研制出浙大第一代足球机器人,到率队在世界机器人大赛上捧起冠军奖杯。此后,她又率先转向机器人的落地应用领域,团队最新产品“领航者2号”人形机器人,通用高精度操作能力达到全球领先水平。

人形机器人,作为一个高度不稳定的(de)系统,需要通过平衡控制找到一种“相对稳态(wěntài)”。这正如熊蓉的科学旅程,在冒险(màoxiǎn)与试错之间,在周遭的热闹与原始的追寻之间,始终保持着内心的“相对稳态”。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉,浙江人形机器人(jīqìrén)创新中心首席科学家、浙江大学求是特聘教授(jiàoshòu)、科技部重点专项智能机器人专家组成员。

长期从事机器人智能感知与控制技术研究,在高效高精视觉识别与轨迹预测、复杂动态环境(huánjìng)准确建模与定位、仿生腿足(zú)快速运动与平衡控制等(děng)方面取得系列成果。

冒险,不过是把“不可能”拆成“下(xià)一步”

在熊蓉的人生里,有很多“一(yī)冲动就去了”的决定。

初中的时候,熊蓉路过县里办的计算机培训班,因为“觉得(juéde)好玩(hǎowán)”,就去上了一(yī)暑假的编程课,对着闪烁的绿屏和计算机下象棋;高考填报志愿,因为想(xiǎng)知道“机器怎么思考”,毫不犹豫地勾选了当时远远算不上热门的浙大计算机系。

2000年,28岁的熊蓉投身机器人研发(yánfā)——这是最冲动的一次。

那时候,刚刚硕士毕业(bìyè)的熊蓉只是浙大工业控制技术国家重点实验室里一名普通(pǔtōng)的实验室老师。维护服务器、整理编写资料(zīliào)、设计实验室网页,是她最主要的日常工作。

当时,中国的(de)(de)机器人领域混沌初开——工业机械臂寥寥无几,仿人智能研究几近空白,“研发的机器人甚至都走不了直线”。熊蓉所在的实验室计划(jìhuà)从零开始探索(tànsuǒ)机器人研发。毫无疑问,是一件极其冒险的事情。

“国内外一些高校开始举办机器人(jīqìrén)竞赛(jìngsài)。机器人,你感兴趣吗,试试?”实验室主任问她。

“我几乎是(shì)想都没想就答应了。”熊蓉说。

计算机专业出身的她(tā),对机电控制知识并不了解。但(dàn)那些国外模糊的比赛录像里,金属小人追逐(zhuīzhú)小球的姿态,却像细小的火苗“烫”了她一下。

熊蓉决定从机器人竞赛着手开展研究。她“广发英雄帖”,最终和招来的3名学生,组成(zǔchéng)了(le)浙大机器人“初创团队”。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

熊蓉(xióngróng)(左一)和团队正在研讨。受访者供图

很快,他们就迎来了第一次大赛挑战:机器人(jīqìrén)足球国际赛事RoboCup。看似(kànshì)玩闹的机器人足球对抗,实则是机器人动态环境感知、多机协作、实时决策等核心技术的综合(zōnghé)较量。

没有任何参赛经历,但团队有一股初生牛犊的(de)闯劲(chuǎngjìn)。大三学生董霖主要(yào)(zhǔyào)负责机器人的硬件开发。最难的是,电路要能够支撑高功率输出,确保极低的通信时延,还要扛住机器人在绿茵场上急停急转的剧烈震动对于电路的扰动……

探索一个未知的(de)领域,会紧张、烦恼,也有被全新知识灌溉(guàngài)的充盈、振奋。这让每个人感受到神经被挑动——也正是科学冒险(màoxiǎn)的奇妙之处。

那段日子几乎是“参赛—复盘—优化”的循环。性格温和的熊蓉,骨子里却干脆、坚韧(jiānrèn),她不惧怕失败和从头再来,哪怕是一个微小(wēixiǎo)零件(língjiàn)都经历过反复改良。董霖打趣,自己记不清(jìbùqīng)焊了多少张板子,实验室里弥漫着焊接的焦煳味……

多年过去,董霖已成长为科技公司的(de)技术骨干(jìshùgǔgàn)。当时研发(yánfā)过程的艰辛也已被时间柔化,但他一直记得在团队里体验到的那份新鲜、纯粹的快乐。

在他的印象里,熊老师的团队既像(xiàng)一家“创业公司”——这个领域鲜有前人经验,每一步全凭自己摸索;又(yòu)像一个“兴趣小组”——每个人不为名利,只靠单纯的“喜欢”和“好奇”凑到(còudào)了一起。

2003年冬天,一个直径(zhíjìng)18cm、高度15cm的(de)银色圆柱形机器人,装着手工打磨的全向轮,头顶一枚小小的摄像头,站在了铺着绿色绒布(róngbù)的模拟球场上——浙大第一代RoboCup足球(zúqiú)机器人,也是中国最早的RoboCup小型足球机器人雏形。

团队并(bìng)没有满足于此。在对足球机器人精益求精的同时,熊蓉萌发了更大胆的想象。“我们(wǒmen)当时就想,要让机器人更灵活地动起来!”如今再次回忆,她的语调(yǔdiào)还是会突然上扬。

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“悟”、“空”仿人机器人(jīqìrén)进行乒乓球对打。受访者供图

从2007年开始,历时4年多的(de)研制,最终,身高1.6米的机器人(jīqìrén)“悟”与“空”亮相,这次的绝活(juéhuó)是打乒乓。身躯采用高强度轻质材料和加工工艺,全身有30个关节,仅手臂就能做7个自由度的运动。当铝合金(lǚhéjīn)手臂以(yǐ)2.5m/s的速度接发球(jiēfāqiú)时,银色头颅随球转动——它们是当时世界上首个宣布研制成功的、具有快速连续反应能力的仿人机器人。

所谓冒险,不(bù)过是把“不可能”拆成“下一步”。

“1996年的时候,研究者就(jiù)在想,要有一支(yīzhī)机器人的队伍能够成为战胜人类的足球冠军,这个想法到现在也没有实现,对吧?”熊蓉眼神清亮,“所以,我们为什么要惧怕设下遥不可及(yáobùkějí)的目标呢?”

要(yào)做“顶天立地”的东西

从许多(xǔduō)层面而言,熊蓉的经历很符合成功学叙事。但她一开口,却掠过人们(rénmen)习惯于聚焦的高光时刻,主动讲起“丢脸”的经历。

回到(dào)2001年,刚刚投入机器人研究(yánjiū)的她,率队参加全国大学生机器人竞赛。没经验的老师带着(zhe)同样没经验的本科生,就这样(zhèyàng)埋头苦干10个月,做出一台投球机器人。到了赛场,意外发现其他队伍的机器人都跑得挺快,团队不甘心地连夜修改(xiūgǎi)算法、调试减速器传动比,“当时心里的唯一念头就是要快,稳定性都顾不上了。”

结果,机器人失控疯跑,二次调试失败,自信全线垮塌。“准备了快一年,1分钟(fēnzhōng)全毁,队里的女生都哭了。”熊蓉说(shuō)。第二天,有(yǒu)同事来关心,她还没说出一个字,眼泪就先涌出来。

这样的低谷持续没超过一周。啃下难题,是熊蓉坚持做(zuò)下去的动力。她的身上总有(zǒngyǒu)一种韧劲,遇到问题,焦虑、眼泪(yǎnlèi)没有用,继续干就完了。

那次比赛后,熊蓉认真总结了教训:机器人是一个(yígè)复杂的系统(xìtǒng),要(yào)把整个系统打造好(hǎo),需要有全栈的技术。为此,她一边加强机器人驱动和控制方面的知识,一边将视野(shìyě)对准未来机器人发展需要解决(jiějué)的开放场景(chǎngjǐng)下机器人自主智能问题。2004年,她决定将自主移动机器人地图构建以及定位导航技术作为研究课题,并开始攻读博士学位。那几年,熊蓉白天忙着在实验室设计、评估、测试,晚上马不停蹄地阅读文献、研究课题。

后续则是热血励志故事(gùshì)般的剧本:2005年(nián)熊蓉再次率队参加RoboCup,赢下3场比赛;2006年,进入RoboCup前八,此后(cǐhòu)又连续两年进入四强;2012年获得世界机器人大赛亚军,此后更有4次获得冠军(guànjūn)。

热闹和光环涌向熊蓉,彼时的(de)她,被媒体称为“机器人教头”,团队规模也(yě)几度扩大。

然而另一边(lìngyībiān),熊蓉自己却陷入一段新的迷茫——做(zuò)完能(néng)打比赛(bǐsài)、能拿冠军的机器人,然后呢?做花样更多、技巧更炫的机器人吗?与此同时,行业内外也开始出现一些质疑的声音:机器人会打乒乓球、踢足球有什么用?

更深层的问题,或许也曾考验过每一个科学家:在(zài)成绩之外,在光圈之外,科学的乐趣、意义究竟(jiūjìng)是什么。

事实证明,最迷人的还是那些原始命题:人类为什么需要机器人?人类和(hé)机器人的未来(wèilái),又将走向何处?

从(cóng)很早起,这些问题就在(zài)熊蓉的(de)脑海中盘旋。她回想到初中参加的那个计算机培训班,那是她对“机器大脑”概念的启蒙;她又想到上海世博会期间,自己带队研发的“海宝智能(zhìnéng)服务机器人”,这是她眼中自己职业生涯的一个重要时刻——机器人第一次走出实验室,在生产线上实现了(le)量产。

沿着“未来生活需要机器人具备何种能力”的思路,熊蓉明确了科研方向:要做“顶天立地(dǐngtiānlìdì)”的东西(dōngxī)。所谓“顶天”,是指技术(jìshù)要领先、要前沿;“立地”,则是指能够落地到实际应用中。

结合团队早期在机器人主动识别环境、自主移动领域的(de)探索,熊蓉开始想办法将这些技术与行业痛点结合。她发现,在工厂(gōngchǎng)环境中,物流系统的改造升级(shēngjí)需求格外迫切:人工叉车搬运物料成本高、效率低,且(qiě)容易有操作误差,随着劳动力供求结构性矛盾加剧,未来劳动密集型产业(chǎnyè)形势更加严峻。

通过采用高精地图构建以及高效可靠定位导航(dǎoháng)技术,2015年,熊蓉(xióngróng)团队成功研发了国内首套无轨自主(zìzhǔ)导航的(de)AMR智能搬运机器人。目前,该产品已广泛应用于3C、汽车、电力、医药、新能源等多行业。

正是这次(zhècì)坚定的“转向”,磨炼了熊蓉和团队的定力。即便在(zài)当下人形机器人的空前热潮之下,熊蓉也保持着一贯的冷静(lěngjìng):“相比起‘腾空’,我们的机器人更需要‘落地’。”

未来,需要(xūyào)什么样的机器人

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

“领航者2号”进入中控(zhōngkòng)技术富阳工厂开展涂覆工作。浙江(zhèjiāng)人形机器人创新中心供图

1分钟,1分半(fēnbàn),2分20秒……

2025国际人形机器人技能大赛上,所有人屏气凝神(bǐngqìníngshén),看着“领航者2号”人形机器人一步步精准抓取矿泉水、可乐、薯片等物品(wùpǐn),再稳定放到货架(huòjià)上。

“2分20秒!商用场景第一(dìyī)!”比赛结束后,在宁波的技术工程师周忠祥接到现场队友的电话。作为“领航者2号”的核心研发成员,他明白该机器人(jīqìrén)的硬实力又一次得到证明(zhèngmíng)。这项成果,也是这支(zhèzhī)崭新创业团队的一个里程碑。

2024年3月,浙江人形机器人创新中心有限公司(yǒuxiàngōngsī)在宁波正式挂牌,由熊蓉(xióngróng)团队联合多家知名产业方组建。

当时,人形机器人(jīqìrén)这一(zhèyī)未来产业(chǎnyè)方兴未艾,各地争相布局。浪潮汹涌中,熊蓉看准了宁波在机器人、汽车、家电等制造业方面得天独厚的工业环境,认为这里能够更快反应、快速落地。她也酝酿着另一个雄心:既做好人形机器人智能感控技术(jìshù)研发(yánfā),也要实现通用人形机器人全域自研、生产、销售。

制造一台人形机器人,既要有灵巧(língqiǎo)手,又要有仿生脚,还要有智能“大脑”、运动控制“小脑”……为此,在团队组建上,熊蓉(xióngróng)也充分发挥跨学科(kuàxuékē)思维,扎扎实实打造了一支包含硬件(yìngjiàn)、算法、软件、供应链、测试等近20个分组的全链路“战队”。

如果说,熊蓉团队早期的目标,是让人形机器人从(cóng)实验室走出来,走到真实的工作生活中(zhōng)的应用中去,如今则更进一步,关注的是强调人机交互的具身智能,要让机器人“听懂”人类语言(yǔyán)指令。

当前,人形机器人在没有足够智能水平的加持下,无法真正理解(lǐjiě)物理世界。即便是一个“从桌上的物品中选择一瓶可乐”这种连小孩都(dōu)能听懂的指令,对于大多数机器人而言,却是一个不小(bùxiǎo)的挑战。

“现有大语言模型仅能处理文本,缺乏因果推理和物理常识(chángshí)。”熊蓉举例,比如让(ràng)机器人(jīqìrén)去拿(ná)一张纸或一瓶水(shuǐ),它需要迅速理解意图,并用合适的力度准确拿到物品,实现“感知—推理—交互”的闭环过程。对此,团队目前采用视觉、力觉、触觉多模态感知融合的方法,来训练机器人可泛化、高精度、高可靠作业。

今年以来,人形机器人赛道好不热闹。跳舞、空翻、跑马拉松,你方唱罢我登场。我们(wǒmen)好奇,这支(zhèzhī)组建刚满一年的年轻团队,会不会因此(yīncǐ)感到焦虑?

“压力肯定有,但(dàn)我们不单纯追求‘炫技’。熊老师引导我们,最终要关注大家对于(yú)机器人最重要的需求。”团队95后工程师崔瑜翔说,围绕(wéirào)着具身智能操作(cāozuò)这个核心点,他们更专注于让机器人拥有像人类一样的双臂和手,实现灵巧操作。

在采访中,整个团队保持着如出一辙的务实气质。他们或许不会夸大技术有多先进,却会提到去养老院、工厂调研时发现的真实痛点;即便是在业内掀起不小风暴的产品“领航者2号”,宣传过程中也并(bìng)不强调它能跑会跳甚至(shènzhì)能跳舞(tiàowǔ),而是具备5kg负载、0.1mm精度,并且可(kě)泛化具身智能作业的臂(bì)手协同能力。

在外行眼中,有些尝试,甚至看起来(kànqǐlái)有些“笨拙”。

在(zài)业内开始追求机器人极致仿人时,熊蓉团队却提出(tíchū),当前并不追求机器人的“全人形”。

“这其实是一个‘鸡与蛋’的问题。”熊蓉说,因为人形机器人双脚(shuāngjiǎo)站立(zhànlì)会(huì)和手臂作业相互影响,一旦手臂动了(le),为了平衡控制,身体也会动,就会影响末端操作,无法达到工业场景作业对精准度的要求,所以要在运动灵活性和智能性之间进行适当平衡。

站到更大(dà)的(de)视角,或许更能理解熊蓉的考量。近两年(jìnliǎngnián),国内外越来越多的人形(rénxíng)机器人开始“进厂打工”。在全球制造业面临人口老龄化、劳动力红利衰退的背景下,人形机器人,正成为大国科技博弈的新战场。

这些在工业上看似枯燥的“笨功夫”,却是影响(yǐngxiǎng)未来的“好功夫”。

和机器人打了(le)20多年(duōnián)交道,熊蓉深知,再大的热闹也会散去,最终会回归到那个朴素的命题——社会发展究竟需要什么样的机器人。以此为锚点,无论外界是波浪滔天抑或暗流(ànliú)涌动(yǒngdòng),她总能找到自己的航向。

熊蓉团队的机器人进阶(jìnjiē)路

2001年,熊蓉团队研制出首台长宽高都是7.5厘米的FIRA足球机器人(jīqìrén),实现基础追球功能(gōngnéng)。2013年团队突破(tūpò)高动态场控技术(jìshù),ZJUlict机器人以四轮全方位移动机构、加速度连续轨迹(guǐjì)规划及多机智能决策系统,在RoboCup世界杯决赛击败卡内基梅隆大学夺冠。其抗干扰设计(如电磁屏蔽通信、抗震硅胶包裹电路)为(wèi)后续教育机器人产业化奠定基础。

“悟”、“空”仿人(fǎngrén)机器人

2011年,“悟”与“空”机器人正式亮相,可进行乒乓球对打,是全球首对实现快速(kuàisù)连续对打的仿人(fǎngrén)机器人,反应速度达0.1秒,预判旋转球误差小于2.5厘米。其创新性(chuàngxīnxìng)在于仿生关节设计、冗余自由度在线规划和手臂快速运动下(xià)的平衡控制,人机对打可达144回合,首次验证动态任务适应性。该项目(xiàngmù)获2013年浙江省科学技术(kēxuéjìshù)一等奖,并被美国国家地理频道收录为运动机器人典范,推动具身智能(zhìnéng)研究进入新阶段。

“领航者(lǐnghángzhě)1号”和“领航者2号”

2024年(nián)3月,浙江人形机器人创新中心发布首台人形机器人整机“领航者1号”。这款人形机器人身高(shēngāo)1.5米,体重50千克,具备双足(shuāngzú)行走、适应(shìyìng)多种地形的移动能力。在AI大模型、算力、传感器、控制系统等(děng)技术综合支撑下,可完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作,甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

2024年8月,升级为(wèi)“领航者2号(hào)(NAVIAI)”。身高增至1.65米,搭载275TOPS算力GPU。相较于初代,“领航者2号”已具备一定程度的类人(lèirén)灵活运动能力(nénglì),其高精度轻量化仿人臂,单臂(dānbì)可负载5kg的重量,自重负载比超过0.75,末端控制精度达0.1mm,更加拟人化、灵活且(qiě)稳定,具备工业实际场景下的作业能力。

两款机器人(jīqìrén)产品的迭代升级,对于推动(tuīdòng)人形机器人产业生态的建设具有重要意义,推动人形机器人从实验室迈向产业化。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: